まちのおやこテーブルとは

Welcome to the new world!お子さんが生まれた方は初めての子育てに戸惑っているかもしれません。みんなそうです。でも大丈夫!誰もはじめから理想の親になれません。暮らしの中でたくさんの大人の笑顔に囲まれながら、子どもと一緒に成長して少しずつ親になっていけばいい。

子どものいる人も いない人も みーんな「まちのおや」

この辺りに住む子どもたちは みーんな「まちのこども」

これが私たちのコンセプト。「まちのおや」、「まちのこ」という関係性は、関わるきっかけと関わり続ける日常があってこそ生まれるもの。私たちは、子どもとその側の大人を笑顔にすることをミッションに、「大人」と「環境」にアプローチします。

「大人」は一生懸命子育てしている親を笑顔にすること、そして、まちのこどもと緩やかに関わる「まちのおや」を増やす活動。「環境」は子どもの存在がまちや社会の一員として尊重され、子どもが持てる力を発揮しやすい環境を作る活動です。

大人と子どもが共にまちに関わり、子育てにポジティブな社会の実現を目指しています。

事業内容

イベント型コミュニティ運営・支援事業(場づくり)

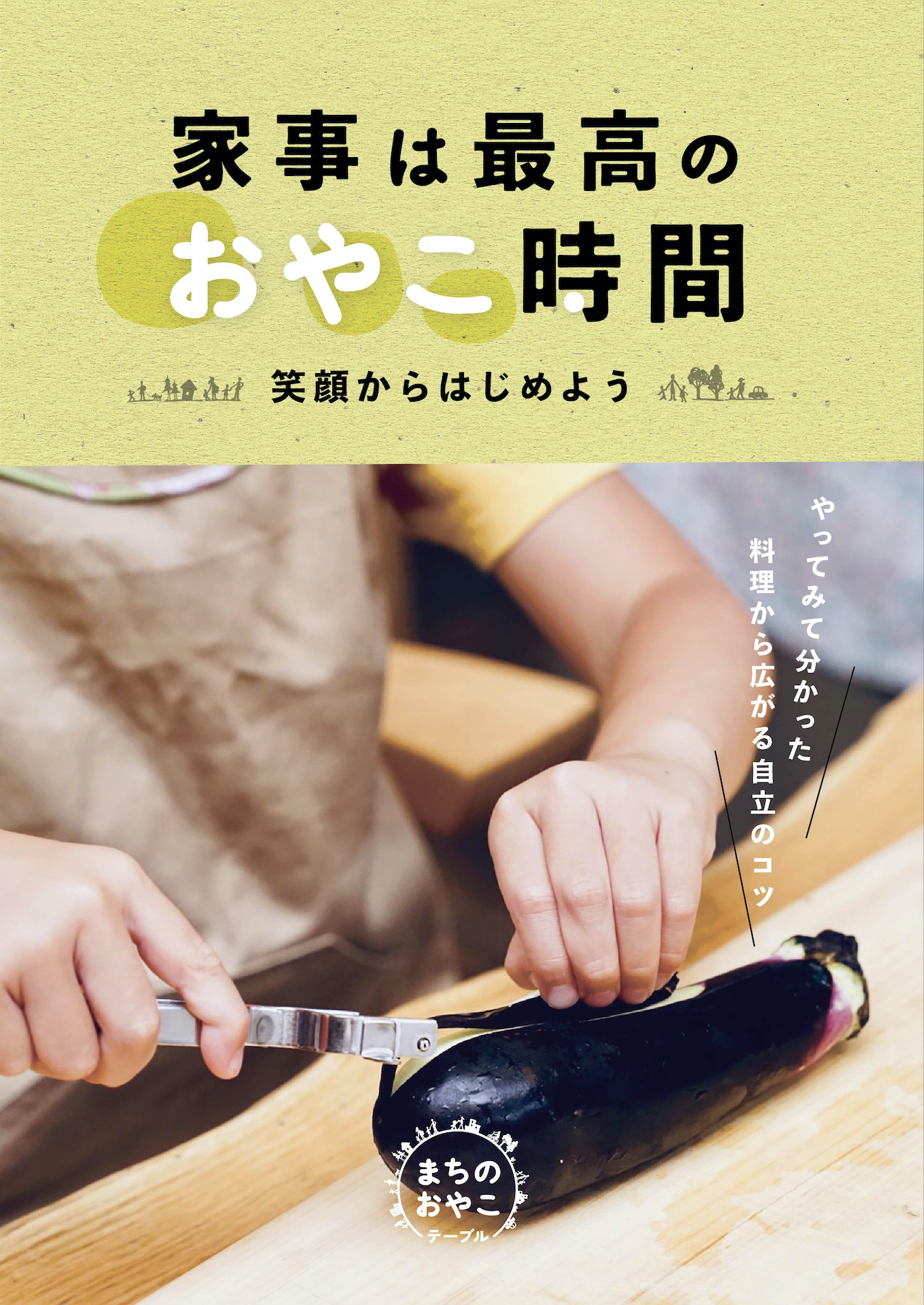

子育て中の方がホッと一息つける 場づくりをしています。大人も 子どもも出会いと出番のある場です。 モンテッソーリ教育を参考に、 子ども達がそれぞれの育ちの中で できる範囲のお手伝いをし、 大人とともに場づくりをしています。

幼児教育・子育てに関する社会教育事業(親や子どもの学びの場)

どんな子どもにも備わっている 自己を育てる能力。 モンテッソーリ教育を参考に 子どもの「やってみたい」気持ちを 日常生活の中でどう叶えるか、子どもが楽しみながら自立していく環境をどう作り、大人はどう接するかを実践する場を提供しています。

育児の自己効力感形成・子どもの自立に関する実践サポート事業(物販)

公式オンラインショップ The Blue Bird。 子どもが使いやすい道具、日常の中でお子さんと成長を楽しむライフスタイルを 実現するアイテム、自分や子どもが 笑顔になり、誰かを笑顔にできる。 そして日常の幸せを感じられるオリジナル 商品やオススメの商品を紹介しています。

子どもと共生するまちづくり

おもちゃと絵本があるコンパクトな 空間をお店の中やイベント会場に 作ることで、大人と過ごす子どもの空間を実現するsumicco。 ご近所同士で経験を持ち寄ることで多世代で学びとつながりを生む まちの持ち寄りカレッジ(まちカレ)。 子育て世帯がまちに自然に溶け込むまちづくりをしています。

まちのおやこテーブルが解決したい課題

お父さん、お母さん、そして周りの大人が笑顔で子どもに接すると、子ども達に笑顔が伝播します。私たちがイライラしたり、過度に心配したりしていると、子ども達は気持ちを大人の表情から感じ取って不安になります。私たち人間の脳はミラーニューロンという神経細胞を通して自分が見ている人の感情を再現するのです。

内閣府が5年に1回行う国際比較調査によると、日本が「子どもを産み育てやすい国」と感じる人は調査のたびに下がり38.3%(とてもそう思う・どちらかといえばそう思うの合計)。その理由として「子どもを産み育てることに社会全体がやさしく理解がある」と思う人は8.6%、つまり100人中3.3人に過ぎません。私たちはお父さん、お母さんを笑顔にし、子育てにポジティブな社会環境を作ることで、子ども達が笑顔で育つ社会にしたいと考えています。

まちのおやこテーブルがつくる「子どもスペース」とは?

(文責 深津高子)

「まちのおやこテーブル」では、子どもたちも小さな市民としての役割があります。

美味しく食べ、楽しく遊んだ後、散らかった部屋を大人たちがせっせと片づけするのではなく、3歳でも、よちよち歩きの1歳でも、また身体に障がいがある子どもでも、それぞれの育ちの中でできる範囲のお手伝いをします。

「まちのおやこテーブル」では、毎回参加する子どもの年齢、参加する人数に合わせて玩具の選択はもちろんのこと、一度に出すおもちゃの量、また子どもが自分で片付ける為に、戻し易い環境を丁寧に準備しています。

お子さんに、どんな玩具を与えていますか?

せっかく買ったヨーロッパ製の高価な木製玩具も、一回触っておしまいということもあるでしょう。子どもにとって最高の玩具は、やはりその子が何回も何回も繰り返し使っているものです。

高価な玩具でなくても、ある生活道具がその子の最高の玩具になりえる場合があります。例えば、登ったり降りたり、また登ったり降りたりと何回も繰り返すあの階段でさえも、ある時期の子どもにとって大切な「玩具」なのです。

こんな風に「まちのおやこテーブル」ではいくつかの玩具を用意し、その子どもが「今」繰り返したい遊びは何かを発見する大事な時間と考えています。

元に戻したくなるコーナーづくり

デパートなど一般のキッズコーナーには、溢れんばかりの量の玩具が雑然と置いてあり、子どもたちは散らかし放題。終わったらそのまま帰るだけで、お片付けは誰かがしてくれます。

これでは「まちのこども」とはよべません。どんなに幼い子どもでも、何か小さなお手伝いができるはず。

「まちのおやこテーブル」のキッズスペースは、玩具の置き方と量にコツが隠されています。パズル1つでも、戻す場所が最初から明確だと、小さな子どもたちの「片付けたくなる」気持ちは刺激されます。また玩具の量を出し過ぎないことも、子どもたちが自分で元に戻せる環境づくりのポイントです。

「まちのおやこテーブル」のキッズスペースは、お家で直ぐに活用できる子育てのヒントがいっぱいです。

「まちのおやこテーブル」で読む絵本は、良質のものを選んでいます。あるときは食べ物に関する本。あるときは動物、植物、海や山のこと。またあるときは面白い言葉遊びの本、なぞなぞ、歌の絵本。また子どもが自身が考えた物語なども歓迎します。

キッズスペースで絵本を読むときに大切にしていること。それは毎回絵本を読む前に、その著者の名前、イラストレーターや写真家の名前を紹介することです。それによって子どもたちに「絵本とは誰かが作ってくれた物」であることを伝え、誰でも体験したり考えたことを文字にして書き、絵をつければ本になることを知らせることができます。

言葉による自己表現力の豊かさは、「まちのこども」にとっても大切な資質です。

外で「まちのおやこテーブル」をする時は、屋内ではなかなかできない大きな筋肉を使うことを大切にしています。思いっきり走ったり、ころころ転がったり、大声を出して鬼ごっこや、サッカーを楽しむ時間も用意しています。ただ、常に大人中心の遊びだけでなく、子どもたち同士が作り上げていくような時間も大切にしています。

また外で使うボールや縄飛びも、カゴなどを用意し、在庫数がわかるように工夫しておき、子どもたち自身で元に戻し易いようにしています。

こうしておくと「○○が一個足りない」など、子どもたちで気づき易くなり、小さな市民の一人として最後まで責任を持って一緒に遊具を探すことにもつながります。

このように「まちのおやこテーブル」の子どもスペースでは、違う保育園・幼稚園・学校の子どもが出会い、異年齢で遊んだり、また遊んだ後も小さな市民として小さなお手伝いをすることを大切にしています。子どもたちにとっては、新しい友達、新しい遊び、新しい絵本に出会う場になるかも知れません。そして親にとっては、もしかすると新しい自分の子どもの姿に出会い、子育ての幅が広がるきっかけになるかも知れません。